Wie man die Welt wahrnimmt, ist immer auch eine Frage des Standpunktes und des Standortes. Neben eigenen Werten sind es eben auch die äußeren Umstände, die das Weltbild schaffen bzw. prägen. Heute morgen las ich in meiner Facebook-Timeline über einen Fall aus Berlin, wo ein Autofahrer eine Kamera an seiner Windschutzscheibe installiert und damit einen Unfall gefilmt hatte. Vor Gericht wurde das Film-Material jedoch nicht als Beweismaterial anerkannt, und im Anschluss entspann sich eine lustige Diskussion, wie man mit derlei Fällen zu verfahren hat. Tendenz: „Kameraufnahmen erlauben“.

Hier in Peru würde man eine derartige Diskussion wohl nur mit ungläubigem Kopfschütteln verfolgen. Das beginnt schon damit, dass so etwas wie „feste Regeln“ im Straßenverkehr unbekannt sind. Es gibt lediglich „Empfehlungen“. Zum Beispiel, auf der rechten Straßenseite zu fahren, dem Gegenverkehr Raum zu lassen und auf Fußgänger und Radfahrer Rücksicht zu nehmen. Passt das aber nicht mit den eigenen Zielen zusammen, können diese „Empfehlungen“ ignoriert und eigene Regelungen aufgestellt werden. Besonders im Vorteil sind dabei die Fahrer dieser zahlreichen gigantischen sechsachsigen Trucks, die ihre schiere Präsenz und Wucht gerne dazu nutzen, die Regeln nach eigenen Vorstellungen auszulegen. Im Klartext heißt das beispielsweise, dass sie einfach überholen, wenn sich ihnen ein langsamer rollendes Hindernis stellt (wie beispielsweise ein Radfahrer) – ohne größere Rücksicht auf den Gegenverkehr (der wird nur beachtet, wenn er ähnlich groß und wuchtig ist). Für den weniger einflussreichen Gegenverkehr heißt das, flugs Reißaus auf den staubigen und holprigen Seitenstreifen zu suchen und erst auf die Straße zurückzukehren, wenn der Brummer vorbeigerauscht ist.

Wie wohl ein peruanisches Verkehrsgericht entscheiden würde, würde jemand eine solche Szene mit einer Autokamera filmen und sie als „Beweis“ vorlegen, um „Recht“ zu bekommen?

Wir The-Andes-Trail-Radler sind den diversen verkehrstechnischen Herausforderungen der letzten Woche zumeist als geschlossenes Peleton entgegengetreten. Das gab uns eine ähnliche Länge und Größe wie einem dieser Trucks, und auch wenn wir natürlich nicht annähernd so furchteinflößend auftraten, verschaffte es uns doch zumindest ein klein bisschen Respekt. Mitunter aber half auch das nichts, blieb auch uns nur die Flucht in den Straßengraben, wenn ein von hinten nahender und fieberhaft hupender Truck deutlich machte, nicht bremsen zu wollen – oder zu können? – um Rücksicht auf uns zu nehmen.

Seit knapp 600 Kilometern kurbeln wir nun durch Peru, und vieles ist seitdem komplett anders. Aus wilden Berg- und Talfahrten in lieblicher Andenlandschaft wurden schnurgerade und zumeist flache Rennstrecken durch eine eintönige und fast depressive Wüste bzw. Steppe. Aus einsamer Kurbelei gegen die Schwerkraft wurde synergienbindendes Gruppenfahren in rasantem Tempo. Aus ehrfurchtsvollem Bestaunen der Landschaft wurde der Drang, so schnell wie möglich ins Camp zu kommen, um die drückende Tristesse der Ödnis hinter sich zu lassen.

Fangen wir von vorne an. Als wir heute vor einer Woche Loja verließen, lagen noch knapp 200 Kilometer bis zum peruanischen Grenzstädtchen Macará vor uns. Sie waren gespickt von diversen Hügeln und zahlreichen Wetterkapriolen. Loja, das sich am Pausentag lieblich und sonnig präsentiert hatte, drohte schon am Start mit Regen, der auch tatsächlich wenig später einsetzte. Und so quälten wir uns bei zunehmendem und unangenehm feinem Nieselregen einen 20-Kilometer-Abhang hinauf, in der Hoffnung, dass dahinter schönes Wetter auf uns warten würde. Leider vergeblich. Der Gipfel hüllte sich in ebenfalls ein dichtes Regenkleid, was die folgende 30 Kilometer-Abfahrt zu einem alles andere als ungefährlichen Balanceakt machte. Dosiertes Bremsen und umsichtiges Fahren bei Spitzengeschwindigkeiten von um die 60 km/h auf 28 mm-breiten Reifen waren angesagt, und so waren wir alle ziemlich erleichtert, als der Regen weiter unten im Tal langsam ausdünnte und schließlich ganz aufhörte – um einer Sonnenstrahlung Platz zu machen, die uns sämtliche regenschützende Kleidungsschichten sofort abwerfen und flugs die megastarke Sonnencreme auftragen ließ.

Und so ging es den ganzen Tag über weiter. Bergauf zumeist Sonne pur. Je näher der Gipfel kam, umso wolkiger wurde es, und die Abfahrten waren fast immer garniert mit Regen in mehr oder weniger epischem Ausmaß. Immerhin ging es im letzten Drittel der Etappe nach Chulucanas weitestgehend bergab, so dass wir fast gemütlich ins Ziel rollen konnten – das allerdings wiederum als letztes Bonmot eines turbulenten Tages auf einem äußerst mühsam zu erklimmenden Berg lag. Chulucanas präsentierte sich als kleines Universitätsörtchen mit vielen jungen Leuten und einer sehr neugierigen Gemeinde. Noch dominierte die bereits mehrfach erwähnte Zurückhaltung der Ecuadorianer, doch es wurde langsam spürbar, dass sich die Mentalität der Menschen änderte und sie offener und „forscher“ wurden. Im Ziel waren wir erstmals umringt von neugierigen Augenpaaren, und als unser Tross sich am nächsten Morgen auf den Weg machte, stand erstmal ein regelrechtes Spalier auf den Bürgersteigen und verfolgte – teils mit den Handys filmend – unsere Abfahrt.

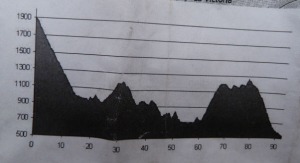

Der letzte Tag in Ecuador begann mit einer rasanten 25 Kilometer-Abfahrt von 1.900 auf 900 Meter, die viel zu schnell beendet war und an die sich eine wellige Landschaft anschloss, ehe wir beim Lunchtruck mit 700 Höhenmetern den bislang tiefsten Punkt der Tour erreichten. Für den Nachmittag stand dann ein steiler Anstieg zurück auf 1.200 Meter an, der nicht nur gewohnt bissig (8 – 11 Prozent) war sondern der zudem in der prallen Sonne lag. Ein echter Krafträuber. Schon nach wenigen hundert Metern spürte ich, wie mir nicht nur der Schweiß aus den Poren quoll, sondern vor allem die Energie schwindete. Mein Tacho warf mir ein anklagendes „43 Grad Celsius“ entgegen, während ich bei wohlwollend 7 bis 9 km/h die Kurbel drückte und mich Millimeter für Millimeter bergauf wuchtete. Nichts von all den Anstrengungen der ersten Wochen waren vergleichbar mit dieser Tortour, die einfach nicht enden wollte. Als ich nach knapp 20 Kilometern endlich oben war, war ich alle. Komplett alle. Da half auch ein Coke-Stopp kaum, und nur das Wissen um einen Downhill bis ins Ziel ließ mich nicht vom Rad fallen.

In der darauffolgenden Nacht bezahlte ich mit schweren körperlichen Entladungen sowohl oben als auch unten für diesen (über)fordernden Parforceritt. Diagnose: Sonnenstich. Schnelle Genesungsmöglichkeiten: keine. Es war, als hätte jemand den Stecker zu meinen Energiereserven gezogen. Nur im Zeitlupentempo konnte ich mich bewegen, und dass ich in keinem Fall auf dem Rad würde sitzen können, war im Grunde genommen schon während der Nacht klar geworden. Mit größter Kraftanstrengungen wuchtete ich somit mein Gepäck auf den Truck, verschwand in dessen Inneren und ließ mich über die peruanische Grenze bis ins 127 Kilometer entfernte Chulucanas transportieren.

Wie das genau vor sich ging, kann ich leider nicht wiedergeben, denn irgendwie habe ich die gesamte Zeit wie in Trance verbracht. Den Grenzübergang mit der Visastempelei und großen Hektik durch das Auftauchen von 40 Radfahrern. Das schnurgrade Asphaltband, das sich in Peru durch die schlagartig auftretende tristbraune Steppe/Wüste zog. Die erbärmlich armseligen Hütten und Dörfer, an denen wir vorbeifuhren. Die massive Wahlwerbung, die an quasi jede noch so heruntergekommene Hütte gepinselt war. Die hochmodernen und kunterbunten Kirchen, die inmitten dieser Dörfer der Hoffnungslosigkeit sowohl Halt als auch Respekt gaben und Macht ausstrahlten. Die notdürftig zusammengezimmerten Fußballtore, die das in jedem Dorf vorhandene Spielfeld markierten. Die Mototaxis – Motorräder mit einem kleinen „Anhänger, in dem bis zu drei Menschen sitzen können“ – die plötzlich überall herumwuselten und den Eindruck vermittelten, als sei Peru eine Melange aus Äthiopien und Kambodscha oder Vietnam.

In Afrika galt ein Grenzübertritt als ein Wechsel der Welt. Das scheint auch für Südamerika zu gelten, denn die Unterschiede zwischen Ecuador und Peru sind frappierend. Erst in der Retrospektive wird nun deutlich, wie organisiert, entwickelt und zukunftsgerichtet Ecuador eigentlich ist. Mit dem Grenzübertritt verschwanden beispielsweise schlagartig fast sämtliche Privatfahrzeuge, wurde sie ersetzt von den erwähnten TukTuks, Kleinbussen und Lastwagen, auf deren Ladefläche Menschen stehen, um von A nach B zu kommen. Die reichhaltig sortieren Läden Ecuadors, in denen man eigentlich alles kaufen konnte, was das Herz begehrte, wurden ersetzt von übersichtlich sortierten kleinen Länden, die nicht selten zu Privatwohnungen gehören und direkt in die Wohnzimmer/Küchen ihrer Betreiber übergehen. Sie führen nur das Notwendigste, und auch das nur in begrenzter Stückzahl. Es ist wie eine schlagartige Rückkehr nach Afrika und den dortigen Lebensverhältnissen. Pikant hier zudem: die meisten Läden kann man gar nicht selbst betreten. Vor ihnen ist ein fettes Gitter, an dem man seine Bestellung aufgibt. Ware und Geld wechseln alsdann durch das Gitter die Besitzer.

Im Nachherein verstehe ich nun viel besser all das, was mir mein Spanischprofessor anfangs über diesen „ecuadorianischen Traum“ erzählt hat und kann erkennen, wie gut er tatsächlich bereits funktioniert. Damit will ich nicht sagen, dass Peru ein Land ist, das nicht funktioniert. Denn es funktioniert! Aber eben auch nur das. Statt dessen die üblichen Insignien einer korrupten Gesellschaft. Überall wird der Müll abgekippt, kümmert sich niemand um Gemeingut, um Natur, um Landschaft. Häuser und Gehwege zerfallen, während die an die Wände gepinselten Wahlparolen in frischer Farbe erblühen. Auf den Straßen das Prinzip der Einschüchterung. Insgesamt herrscht eine Aura des „jetzt“, des Moments. Denn wer weiß schon, wie das „Morgen“ ist…

Nun haben wir bislang natürlich nur einen (kleinen) Teil von Peru gesehen, und das war zudem die schwer zu beherrschende Wüste im Nordwesten. In anderen Teilen des Landes mag es – wird es – anders aussehen. Und auch in diesem kleinen Kosmos, den wir über nunmehr rund 600 Kilometer durchquert haben, gab es immer wieder kleine Oasen der Hoffnung. Es sind die Kontraste, die frappierend sind. Wie beispielsweise eine im Bau befindlichen Neubausiedlung mitten im tristen Grau der Wüste. Umgeben von Schuttabladungen, Bergen von Plastikmüll und dem pausenlos tosenden Panamericana-Highway entsteht da ein Haufen Häuschen, die ein bisschen wie das typische deutsche Reihenhaus aussahen und sich eng aneinander drängeln. Das ganze Areal umgeben von einer dicken Mauer, an deren Eingang ein schwerbewaffneter Soldat wacht. Auf dem Werbeschild für potentielle Käufer stand derweil geschrieben „vive mejor“, zeigte ein Bild, wie es künftig aussehen soll in dieser Oase des „besseren Lebens“ inmitten der endlosen Wüste: grüne Kleingärten, lachende Kinder, Automobile vor den Häusern. Ich muss sagen, es war ein enorm surreales Bild.

Leider kann ich nur wenige Bilder von unterwegs liefern. Aufgrund meiner körperlichen Unpässlichkeit habe ich zwei Tage auf dem Truck verbracht und konnte keine Fotos machen. Und als ich endlich wieder aufs Rad klettern konnte war Pelotonfahren angesagt, denn die schurgerade Piste gen Süden lag im Gegenwind, und da ist Gruppenfahren nun mal deutlich ökonomischer. Das heißt aber eben auch, erhöhte Aufmerksamkeit auf die eigene Fahrspur zu richten, denn sonst kann es rasch zum Massencrash kommen. Und da bleibt eben nur wenig Zeit für gemütliche Fotos entlang der Piste.

Gestern nun kamen wir im Surfer- und Badeparadies Huanchaco an, das wiederum eine Oase der westlichen Welt inmitten der südamerikanischen Lebensrealität ist. Gringos überall! Vor allem Backpacker und Surfer, denn hier gibt es coole Strände und großartige Wellen. Eigentümlich, plötzlich überall weiße Haut zu sehen, die Menschen gehört, die nicht zur eigenen Reisegruppe zählen. Und natürlich gibt es dabei auch witzige Begegnungen. Heute Morgen beispielsweise traf ich beim Frühstück einen jungen Franzosen, der sich als „Merlus“ entpuppte – für Nichteingeweihte: das ist ein Fan des bretonischen Klubs FC Lorient und damit ein Rivale von En Avant Guingamp! Während wir mit dem Rad durch die Anden reisen, macht er sich mit dem Rucksack und zu Fuß auf die Reise. Respekt! Ein bisschen Fachsimpeln über Fußball war natürlich in unserem Gespräch auch dabei, ebenso wie dieses einzigartige bretonische Lebensgefühl des Stolz auf die eigene Kultur, die im Fußball stets problemlos auch Vereinsgrenzen überwindet. Zum Abschied gaben wir uns ein fröhliches „Kenavo“ mit auf den Weg und versprachen, beim nächsten Duell FC Lorient gegen En Avant Guingamp mal im gegnerischen Block zu schauen, ob der jeweils andere vielleicht dabei ist. Vive la Bretagne, vive les Bretons!

Genug gefaselt für den Moment. Hier in Huanchaco stehen nun zwei Pausentage an, die auch dringend benötigt werden. Für den Körper, für die Seele, für die Kleidungspflege, für die Radpflege. Und um das alles mal ein bisschen sacken zu lassen, was wir hier tun. Na und auch, um uns auf das vorzubereiten, was in den kommenden sechs Radtagen auf uns zukommt: Der Aufstieg vom Meeresspiegel bis auf 4.800 Höhenmeter. Gestern habe ich mal in den dicken Ordner mit den Tagesprofilen gelinst und war ziemlich erschrocken. Demnach geht es diesmal wirklich NUR in eine Richtung: aufwärts. Und das sechs Tage lang, über rund 350 Kilometer und auf über weite Strecken nicht asphaltierten Pisten. Ich glaube, das Abenteuer nimmt langsam Fahrt auf…

Bis die Tage, nuestro „hardy cyclist“

Toller Bericht, so langsam erinnert mich Deine Tour wieder an Gerald/Hardy 2010 in Afrika – nur, dass der Dicke hier neben mir ab und an im Schlafe grunzt. Ich freue mich richtig, wenn Du dann mal auf Hardy stösst. Er quält sich momentan nach San Pedro de Atacama – so langsam werden die Orte in Südamerika auch bei mir gesettletes Vokabular. Viel Spass an den Ruhetagen… und immer schön Kette rechts !!!

LikeLike

Hi Hardy; grandioser, lebensnaher Artikel auf deinem Blog. Da kann ich Dennis nur zustimmen; hoffe du bist wieder voll fit und kannst wieder voller Power und Freude drauflosstrampeln. Bis bald; hab noch um die 2000 km bis Cusco; je nach Route……

Grüße aus San Pedro de Atacama

Hardy

LikeLike

Hey Hardy, 2.000 Kilometer sind doch nix, biste ja gleich da. Bin heute erstmals nach drei Tagen wieder am Netz und werde mir Deinen Blog nach dem Abendessen zu Gemüte führen. Buena suerte y hasta luego!

LikeLike